2022年營銷趨勢猜想

這已經是我連續五年進行年度營銷趨勢猜想,每一年也都有猜中和打臉時刻。希望可以帶去一些新的啟發與角度,讓我們在趨勢下都能先下手為強。

一、數字人成為品牌塑造的新利器

關鍵詞:流量密碼、崔筱盼

回顧2021年,一方面碳基藝人明星塌房不斷,另一方面國內外[元宇宙]概念大行其道。所以,數字/虛擬人勢必會成為企業在2022年塑造品牌的又一枚新利器。隨之而來的,也有幾個問題被擺在了臺面之上。

1、數字人要誰來做,怎么做?

如何保證TA能如期發揮作用,才是品牌更值得思考的試題。

在品牌營銷領域,很多代理公司都是愿意跟品牌主強調數字人在初期激活的[好奇紅利]以及不受生物和物理限制的創作延展空間。比如,藍標趕在元旦推出的數字人“蘇小妹”(參加北京衛視春晚)、萬科把最佳新人獎頒給了數字人“崔筱盼”(小冰團隊聯合研發),而抖音扶持的柳夜熙24小時漲粉超百萬……每一個新生的數字既激發了大眾好奇的目光,也讓品牌主們蠢蠢欲動。

不夸張地說,2022年還會有一大波品牌俘獲數字人先發優勢的紅利,但可能只收獲到這一波紅利而已。

生娃容易養娃難。讓數字人能夠持續吸粉并替代碳基藝人更是難上加難。

畢竟,明星可以拍偶像劇、參加綜藝、出唱片、再不濟也能靠發發靚照,搞個線下見面會來增加曝光度……這些保持熱度的行為過去都是由藝人經紀公司來操辦,而企業作為金主角色,只需要購買明星藝人當下的名氣和潛力即可。而數字人被創造出來后,企業們又該要如何完成愛的供養、C位出道?如何幫數字人出道、造勢、招攬粉絲,維持熱度……這一套操作下來既不輕松也不常規,對不少企業來說都是個全新的挑戰。

好在,這里可以舉幾個案例做啟發。

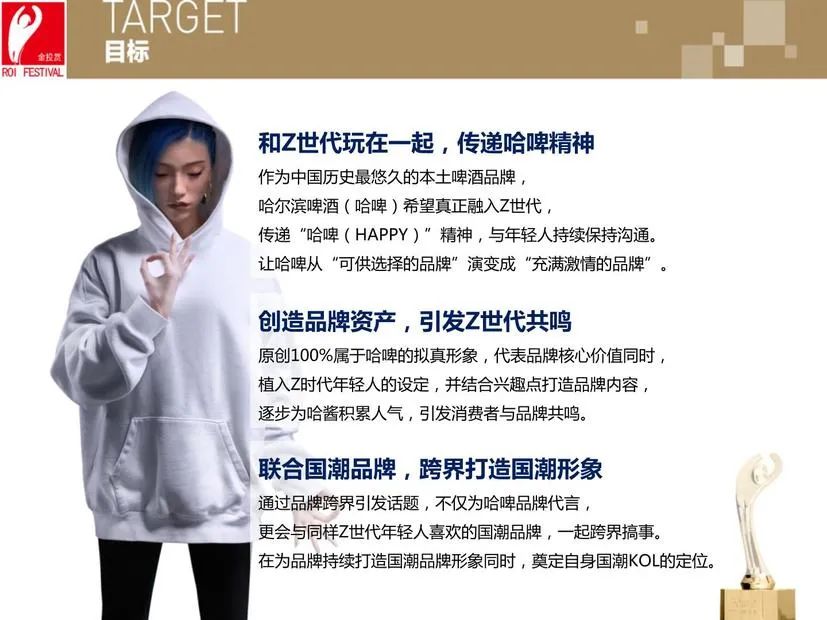

類型一:送娃進修,生而不養哈醬——由哈爾濱啤酒品牌孵化并單飛出道的數字人

[哈醬]創立之初,原本是為哈爾濱啤酒創建IP形象積累品牌資產,提前在國內布局數字人陣地。

早在2019年[哈醬]就借著哈爾濱啤酒與陳冠希跨界廠牌SHOW正式露面,依靠明星的影響力俘獲了第一批關注和粉絲,緊接著與故宮項目等國潮和IP的合作,也為數字人哈醬提供了更多的可能性。2021年,哈醬逐步脫離哈啤品牌母體,同年7月哈醬正式簽約華納音樂,成為首位虛擬音樂藝術家并發布了首支出道單曲《MISS WHO》……這一波操作下來,哈醬已逐步剝去了哈爾濱啤酒的品牌外衣,正式對外單飛了。

這種脫離單飛-內核設定不改的模式更便于數字人的運營,也便于吸納更多的品牌和資源共同投入合作經營……待到數字人學成歸來,再反哺代言哈啤品牌,不失為一種解決方案。這也與我在21年營銷猜想中提到的制作委員會模式極為相似。

在完成數字人如何孵化生存的思考后,讓我們把目光放在另一個關鍵問題上,

2、基于品牌塑造的視角下,數字人到底該做些什么?

面對這樣一個龐大的、一時間難有頭緒的難題,我們可以做一些拆解之前品牌塑造中,我們都遇到過哪些難題?

當我們提及品牌時,品牌塑造1.0時代創立的是符號記憶:比如麥當勞的M、Intel的音樂符號、可口可樂的曲線……消費者依靠符號來提升品牌的識別度和記憶度,但消費者與品牌始終存在著疏離感,更不要提依靠符號喚醒情緒好感了。

在品牌塑造2.0時代,企業主們努力讓品牌更加"人格化"或“擬人化”---從微博時代的官方藍V互相調侃,到抖音時代掌握流量密碼的官方小姐姐每日熱舞,又或者企業家的站臺互動(喬布斯、羅永浩、雷軍、老鄉雞董事長束從軒)。企業明白只有更加“人態化”的品牌形象,才更容易被消費接受品牌身上的性格與情緒,但要想消費者與品牌玩到一起,還是會感覺怪怪的。

而品牌塑造3.0時代,品牌終于可以創建一個具象的、易親近的、可交互的、與消費者有相似行為的,又充滿著想象力的形象---數字人。在網絡上/元宇宙里,消費者和品牌終于變成了同類--數字態。數字人不需要向消費者標榜或宣告什么品牌理念,只需要秀給你看,玩在一起就好了,當下消費者喜歡什么,品牌數字人就可以學習什么,才藝完全不會受限,更不會產生違和感,穿漢服玩滑板的妹子怪嗎?一副極客裝扮的理工男竟然是威士忌品鑒師怪嗎?當然不會,因為當下的Z世代本身非常習慣自己在不同圈層里分裂的人物設定了……

更令人欣喜的是,數字人的每一次行為都可以被記錄被觀看進而轉化成持續的品牌內容,不斷讓品牌形象豐盈,最終逐步成為帶有IP特點的品牌。舉個例子:999感冒靈的二次元人設驚喜

圣誕節當天,某微博大V將999感冒靈設定為俊朗霸道的形象,通過動畫與聲優的組合哄著網友乖乖吃藥,一時間觀看次數達到了215W。雖然這個數字形象可能只是一次嘗試并未官宣,但我們不妨大膽設想,如果999感冒靈有了這樣一個品牌設定,它便可以不限于彈幕式的調侃,而是用自己的風格進行互動,甚至在一些動畫片中(魔道祖師、一人之下)以特定龍套的身份大膽亂入,毫無違和地跟劇情創造新植入(還記得斯坦李老爺子在漫威的絕妙彩蛋嗎)……

最后總結一下,數字人為品牌的人格化塑造創造了前所未有的機遇,不但能夠更好的積累內容,更為難得是與消費者真正平等、同頻、交互成為可能。不過品牌主尤其應該注意的是,應該把“養”的問題放在品牌數字人“出生”之前,免得花掉大筆預算之后,來年還得再建小號重練。

二、文案復興

關鍵詞:形態瓶頸、品質比拼

19年時我曾預測art base會分外吃香,22年我更想說一句[文案復興]!

回顧21年國內獲獎案例,雖與20年相似,大多數仍舊是視頻為主的作品,但視頻中的文案水準有了顯著的提升,文案甚至成為決定作品品質的重要因素。

比如W為狼爪所做的“大自然借給你”、木瓜為抖音打造的“劉德華這平常的一天”、勝加出品的“沒有穿不壞的鞋,只有踢不爛的你”……大量強文案形態的優秀案例層出不窮,這背后也隱藏著行業趨勢的變幻。

首先,創意和媒介形態再次達到瓶頸,以(短)視頻為核心傳播物料的模式已經成為了常規操作,在拍攝的新花樣層面也難有持續引領潮流的手段出現,依靠視頻媒介新鮮感紅利的生存方式,在22年幾乎不再可能。

其次,年輕族群的審美并沒有像媒體擔憂的那般“膚淺化”“碎片化”“低俗化”,與之相反,好的內容,富有力量和情緒的文字仍舊能打動他們。就像抖音被譽為“寫作文不湊字數”的博主邱奇遇,每條看似平凡的拍攝手法下,全憑文案之力牽動著大量觀眾的情感共鳴。

最后,文案技能即是創意人最根本的看家本領,也是金主爸爸們最喜歡、最具性價比的創意解決方案。

所以,創意人在22年可以把追熱點蹭流量的工作放一放,留給運營童鞋去做,自己更多的去好好磨礪文案技能吧。

三、國內營銷預算持續走低

關鍵詞:互聯網廣告業務、平臺商業化、造血機制

在《2021年中國互聯網廣告數據報告》中顯示我國互聯網廣告收入的增速一直在下降,2021年(同時也是最近5年)互聯網廣告收入增長首次跌破10%。與之對應的阿里騰訊百度在Q3財報中增速全部低迷。

簡單來說,這些數字意味著一方面中國流量紅利已經見頂,另一方面,經濟影響下企業能花在營銷上的錢,沒剩多少了。 在這種趨勢下你會看到,各類流量平臺都開始加緊商業化腳步,KEEP、丁香醫生、SOUL、得物等各種垂類平臺在2022年都會在內部商業變現上動作頻頻,通過更精準定向或者更黏性的推送機制,擴大企業的傳播效果,與巨頭平臺爭奪金主爸爸們有限預算。

在這種趨勢下你會看到,各類流量平臺都開始加緊商業化腳步,KEEP、丁香醫生、SOUL、得物等各種垂類平臺在2022年都會在內部商業變現上動作頻頻,通過更精準定向或者更黏性的推送機制,擴大企業的傳播效果,與巨頭平臺爭奪金主爸爸們有限預算。

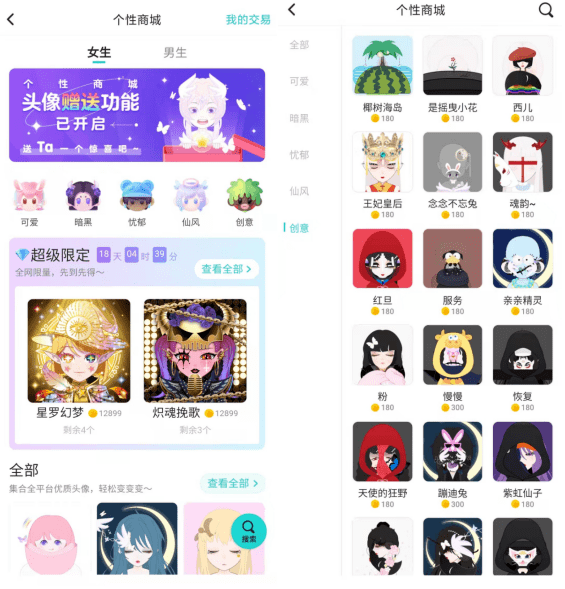

Soul APP 悄悄搭建了實物電商與虛擬頭像的個性商城

另一方面,很多新興的、初創的平臺屬性的品牌就需要把“商業變現”的造血機制前置,不能再僅僅依靠產品售賣或資本投資來為企業輸送血液。

一句話,流量效果內卷、精細化推廣、商業變現崗爆發,都會成為趨勢下的關鍵詞。

四、從"長期價值"到"關系資產"

關鍵詞:被動買單、可評估價值、空談到實效

回想一下,2019年之前,市場人身體里還打著“高速增長”的雞血,到了20、21年卻變成很佛系地念叨著“長期價值主義”……

這可能是經濟衰退影響下的理性回歸,也可以理解成營銷人沒錢花之后的無奈自恰。無論是哪種解讀,“長期價值”更多的是被當做一種理念層面的指導,能說能懂,但就是不知道怎樣落地來做。于是“關系資產”再次進入視線。

關系資產并不難理解,廣義上,我們可以把一個企業和它的消費者、供應商、中間商等所有相關者之間建立起來的關系,并且能為企業提供的價值,都理解成為企業所具有的關系資產。狹義地說,企業重新思考與消費者維系關系過程中可能創造出的價值。

更為通俗地說就是,既要割韭菜也要養韭菜,更要思考韭菜一生能割多少次。

在當年增長紅利的觀念下,消費者被簡單粗暴的理解成“單次流量的轉化”,企業考慮的只是如何提升流量向購買轉化的指標。至于購買是因為新用戶的嘗鮮,還是老用戶的復購,每一次購買是增加了顧客的黏性還是一步步讓其流失,統統不再考慮的范疇中。

當流量紅利不再,當預想的私域蓄水池成了死水池,企業們才猛然發現,消費者并不是時刻等待收割的韭菜,他們也會衰退、離散、與品牌再不相往來……只有更好的維持住這段積極正向的關系,消費者才有機會持續貢獻價值,這便是“關系資產”的重要性。

那么如何來衡量“關系”能積累的“資產”有多少呢?一些營銷的老工具和新模型都可以給出指引。

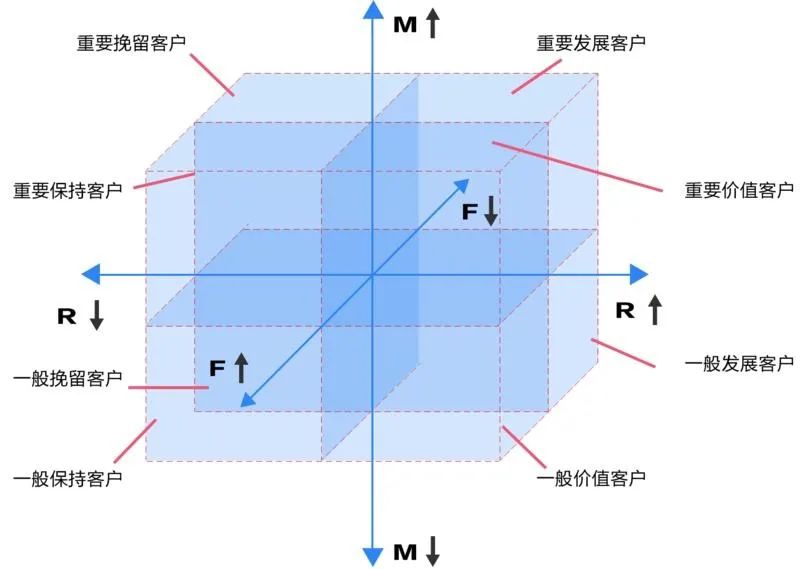

老工具例如,LTV(Life Time Value):用戶的終身價值,用來評估消費者與品牌的關系維系期內,可創造多高的價值。配合RFM模型,則能進一步判斷關系期內的消費者應該更加鼓勵他增加購買頻次F,還是單次購買價格M,還是喚醒長期未購買產品的沉睡顧客R……

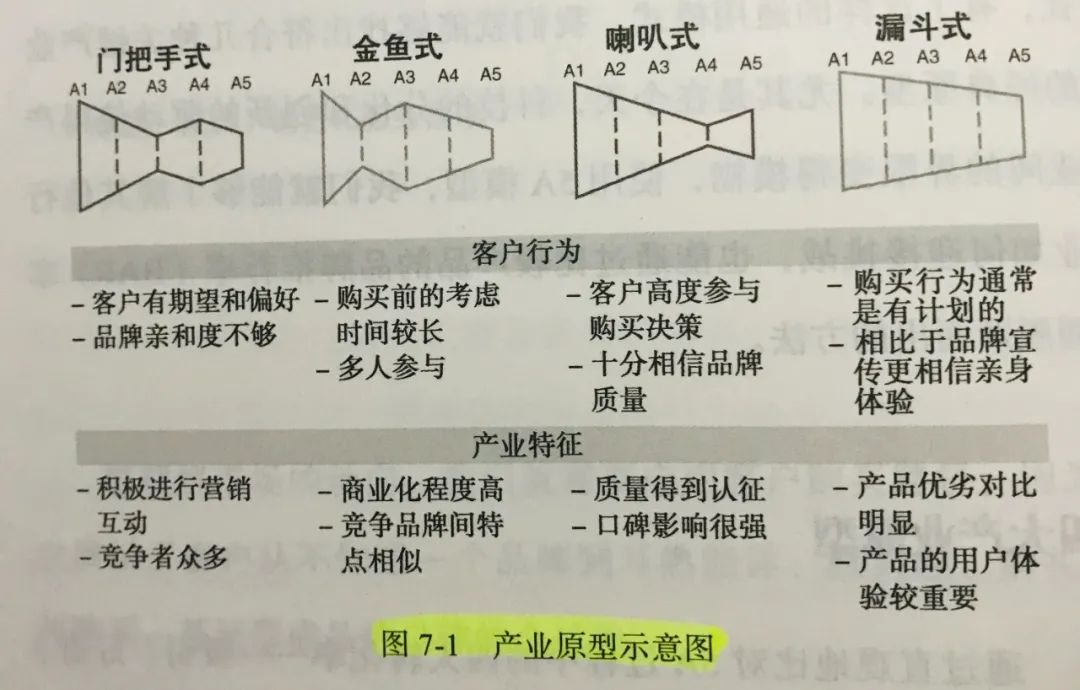

另一方面,營銷人也可以借助菲利普科特勒在《營銷革命4.0》中闡述了消費者與品牌關系的5A路徑(Aware、Appeal、Ask、Act、Advocate),并由此推導出PAR(購買行動率)、BAR(品牌推薦率),向我們展示了在消費者關系維系期間并不會只是單純的漏斗遞減模型。而是伴隨著品牌、運營、轉化的特點演變出多種狀態。

菲利普科特勒《營銷革命4.0》摘錄當企業老板們覺醒“關系資產”意識后,就一定會找到更多的模型和工具來搞定資產數據化的問題。在22年,模型也許還無法做到盡善盡美,但相較于“長期價值主義”的口號來說,無疑是實效得多。

五、體驗經濟下的元宇宙

關鍵詞:元宇宙應用

22年里,元宇宙是一個避無可避的話題。除了賣課、詐騙、搞游戲外,這里想聊聊元宇宙更落地的應用。品牌做元宇宙,到底該做些什么?做一個真實細膩的數字人形象嗎?構建一個夢幻的虛擬場景嗎?拿出NFT藝術品發售賺錢嗎?讓消費者在你構建的"元宇宙"中持續的沉迷忘返嗎?很多品牌初始邏輯就沒有想明白,最終砸下一筆錢后只能圈地自嗨。

如果說在元宇宙中構造社會系統或是創建自己人設ID還是一條漫長的路,但這并不妨礙品牌和消費者在元宇宙中完成一輪輪短暫的體驗。這里容我再對齊一下對“體驗經濟”概念的理解。

所謂體驗,更多指的是情感上的滿足,而不單單只有“還原真實感受”的情境下才算得上是體驗,體驗是求“感”而非求“真”。在這樣的理解下,就不難發現當下年輕人對于體驗經濟的癡迷,直播是一種體驗、劇本殺也是體驗,旅游是一種體驗,吃雞同樣也是……

任何能讓消費者精神逃離肉體真實并獲得滿足的方式,都稱之為體驗。

虛擬時尚品牌RTFKT早已被耐克收入麾下在這樣的思路下,企業主在22年對元宇宙的應用上不妨更多的去考慮如何為消費者帶去“體驗價值”,消費者在元宇宙的虛擬世界里想要的并不僅僅是一雙好看數字鞋,而是擁有這雙鞋后能帶給他的情感體驗。比如說,擁有某雙鞋后就能進入該品牌創造的隱藏樂園或是具備某技能(元宇宙里分分鐘學會滑雪),再或者在線下實體店可以享受免排隊面預約的特權……這種體驗越外顯就越發會獲得消費者的青睞。

六、創意熱點店集體潮牌化、復合化

關鍵詞:自主創造、銷售升級

在2019年我曾判斷創意熱店將迅速常態化,面對泯然眾人間的常態化挑戰,我當時設想創意熱店可能會與更多的機構組團經營或是與各類“創作者”抱團取暖。這個趨勢不僅沒有打臉,還讓我們看到創意熱店的各種可能形態。

比如跨界的業務擴展:星期三比較好和另一個身份純情商店街;

贊意孵化的男士理容品牌[親愛男友];

UID孵化的AMA青年文化藝術機構運營著隆福寺---名為[囍]的電子音樂節;

當然還有W布局多年的[野狗創九倉],橫跨音樂、潮玩、策展等領域,玩得風生水起;

創意熱店的拓展一方面是謀求復合新業務的生意來源,另一方面也是將自己的創意、技能更自主的具象化,簡單說就是自己先創造出玩法/產品后,再把品牌主當做投資商或贊助商。

七、北京淪為營銷人才洼地

關鍵詞:上海復興、去中心化、人才流失

北京這兩年的人才變化非常明顯。

從整體政策環境來說,北京的創業氛圍和紅利基本消失殆盡,針對互聯網的投資熱情急劇下降,加上房租、人力成本的居高不下,就變成金融創業轉向上海,實體企業轉向成都廣東等成本較低的城市開展;

從行業市場環境來說,外資企業、互聯網巨頭、品牌新貴更愿意將目光轉向上海,跳動字節、快手紛紛將重要部門搬到上海,更不用說很多崛起的新消費品牌了;

從人才引進和氛圍說:上海的人才引進和落戶政策讓很多留學生更愿意選擇上海而非北京,同時更輕松、前沿國際化的文化氛圍,也讓很多營銷人會覺得在上海的創意熱店形態更多、選擇更多、腔調更足。正如我在2020年趨勢預測的那般,營銷和創作者逃離北京在所難免。

所以,身在北京的營銷人,你的下一步要怎么走呢?

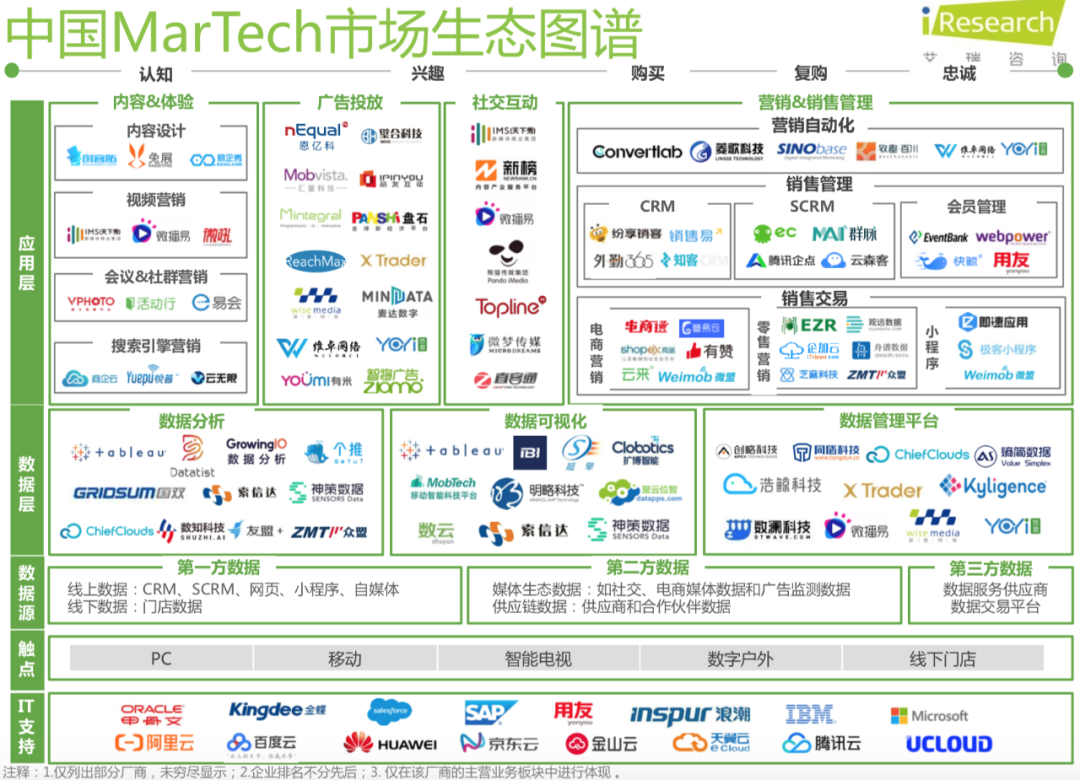

八、MarTech俘獲反壟斷法規下最大營銷紅利

關鍵詞:反數據孤島、網絡效應

市場環境越差,企業老板們就越發希望精打細算,而不是拍拍腦門就花錯一半的營銷費用。在2022年MarTech會更加受到企業主們的青睞,畢竟每一個營銷決策的產生都帶有數據的來源和跟蹤。另一方面,互聯網巨頭們在政府的號召下,必須逐步完成數據的打通。當阿里的電商數據+騰訊的社交數據+字節的內容喜好數據匯合到一起。

但這種打通與融合,反而可能會給很多市場營銷人帶來更多的恐慌:數據和信息過載、之前經驗中平臺的印象標簽變得非必要、打通數據孤島后再去看消費者的行為方式可能會更加分裂難以自圓其說……

當靈感、經驗、邏輯不再管用的時候,基于大數據和人工智能的判斷就會被委以重任。再加上MarTech并非什么"新鮮事",其中很多工具已經布局很久了,你可能在日常營銷工作中就跟它們打過交道,只不過今年你會更全局地去理解它們,使用他們。

九、圈層營銷從"社交圈"到"共同體"

關鍵詞:共同體營銷

基于圈層的研究、營銷、運營會是這兩年熱門的新領域。不過你要是把圈層還簡單地理解為“興趣和社交圈”的話,那就很難搶到認知的先手優勢了。圈層營銷最早的價值點在于將人們從以往的地理年齡收入等"人口統計學劃分"轉向了"以行為和興趣分層"的更為精細精準的方式,尤其Z時代下的年輕人似乎更愿意為圈層買賬,但僅僅是因為他們的興趣愛好更為清晰新銳嗎?肯定不是。

若是僅僅從興趣的角度進行研究和運營,那么Z時代的滑板圈層與70后的羽毛球興趣圈層并沒有什么本質不同。但為什么與松散的羽毛球興趣群相比,很多Z時代的圈層會更有凝聚力和號召性呢?因為他們內心里是在尋找和經營"共同體"!

"共同體"這個詞過去多用在社會學,其英文community是由拉丁文前綴"com"(一起、共同之意)和伊特魯亞單詞"munis"(承擔之意)組成。也就是說共同體建立在自然情感/興趣一致的基礎上,并緊密聯系、守望相助、圈地排他的共同行使權力與責任的群體。

舉個通俗易懂的例子,比如明星粉絲孵化出的飯圈文化,實際上就是粉絲們自己形成了共同體,他們不僅有清晰的內部規則,要求共同體內每個人必須做出貢獻(數據或購買),還要對各種外部群體開展黨同伐異,手段強硬。

在共同體中的個體,不但找到了歸屬感,也會在行動中陷入群體無意識……

當然,共同體本身并不帶善惡,它只是強調更緊密的、有組織、有承擔的群體營造,而不是QQ群里那種單純一起拼場打球的松散群體。所以營銷人,當我們再次談論"入圈"時想想看自己到底真的有觸及到"共同體",還是興趣范圍內的散兵游勇?當我們在運營某個"圈層/私域"時,更需要的是產生消費的人,還是帶動消費的人?

歡迎展開討論、表達觀點,我們一同立起flag,年底再看是否會打臉。

~以上~

轉載請在文章開頭和結尾顯眼處標注:作者、出處和鏈接。不按規范轉載侵權必究。

品牌管理:131-2779-3990

品牌管理:131-2779-3990